History

沿革・設立経緯

空間情報科学研究センターの沿革と設立経緯の概略をご紹介します。

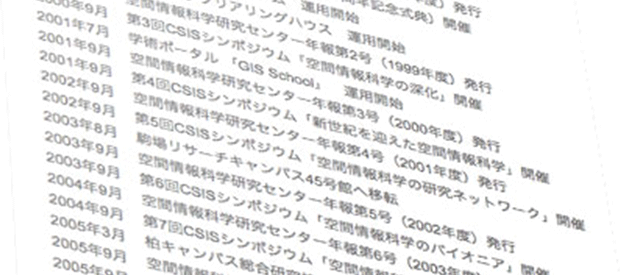

沿革

| 1998年4月 | 空間情報科学研究センター設立(駒場リサーチキャンパス16号館) |

| 1998年9月 | 第1回CSISシンポジウム(開所記念式典)開催(本郷)、以降毎年開催 |

| 1998年12月 | 空間データ利用を伴う共同研究の開始 |

| 1999年9月 | 空間情報科学研究センター年報第1号発行 |

| 2000年4月 | 空間データ共有システム運用開始 |

| 2001年7月 | CSVアドレスマッチングサービス運用開始 |

| 2003年8月 | 駒場リサーチキャンパス45号館3階へ移転 |

| 2004年4月 | 国立大学法人 東京大学 発足 |

| 2005年3月 | 柏キャンパス総合研究棟4階へ移転 |

| 2005年9月 | 第1回CSIS DAYS(全国共同利用研究発表大会)開催、以降毎年開催 |

| 2006年4月 | 全国共同利用施設として活動を開始 |

| 2006年10月 | 全国共同利用施設記念式典を開催(柏) |

| 2008年4月 | 寄付研究部門「空間情報社会研究イニシアティブ」を新設 |

| 2010年4月 | 「共同利用・共同研究拠点」(空間情報科学研究拠点)に認定 |

| 2010年5月 | 共同研究利用システム「JoRAS」運用開始 |

| 2011年6月 | 「次世代社会基盤情報」寄付研究部門を新設 |

| 2014年2月 | 15周年記念式典・シンポジウムを開催 |

| 2016年4月 | 「共同利用・共同研究拠点」(空間情報科学研究拠点)に再認定 |

| 2016年7月 | 「宇宙システム・G空間情報連携利用工学研究部門」および「グローバルG空間情報寄付研究部門」の両部門を新設 |

| 2020年4月 | 「デジタル空間社会連携研究機構」を空間情報科学研究センター(CSIS)および、学内8部局とともに新設 |

| 2022年5月 | 「デジタル空間社会連携研究機構・グローバル空間データコモンズ社会展開寄付研究部門」を新設 |

設立経緯

センター設立経緯の概略

センター設立の運動は、十数年前に遡りますが、それが顕在化するのは、1988年の日本学術会議第104回総会の決議に基づく勧告、「国立地図学博物館」(仮称)設立の勧告時と言えるでしょう。この勧告の内容は、大きく分けると二つあり、一つは、地図をはじめとする空間情報関連の博物館を設立すること、二つは、地図「学」博物館とあるように、地図に関連する新たな学問(当時の言葉では「新地図学」)を研究する研究機関を設立することでした。

この勧告の実現を目指し、5年余の間に渡って全国的な運動が展開されました。しかし、当初の勧告通りのセンターを実現するのは極めて難しいという状況に突き当り、運動方針の建て直しをせまられました。そこでセンターの機能を、研究機能を中心とし、博物館機能を切り離したセンターを目指そうという運動の転換がはかられました。

この転換時にあたり、勧告にあった「新地図学」は、より高く広い視点から見直しが図られ、「地理情報科学」という新たな学問が提唱されました。この学問を創生し育てるには、センターをどのような研究組織にし、どのような研究をすれば良いのかが大きな課題となりました。幸いにも、(旧)文部省科学研究費補助金(基盤研究(A))を得て、「地理情報科学の深化と研究教育組織に関する研究」(代表:西川治教授)で、これらの課題について3年間(1994-96)に渡り研究が進められました。

この研究により、センターの研究組織、研究内容が具体化され、センターを設立を実現する大学として、東京大学が適切であるという判断が下されました。これに基づき東京大学にセンターを設立しようという運動が開始されます。まず、1996年「全国地理情報科学研究センター設立準備委員会」、その下部組織である「東京大学地理情報科学研究センター設立準備会」が設立されました。

東京大学では、研究組織の実態を作るべく、1996年、工学系研究科に「地理情報科学ラボ」が設立されました。この研究組織は、工学系研究科はもとより、経済学研究科、理学系研究科、人文社会系研究科、農学生命科学研究科、生産技術研究所、総合文化研究科、先端技術研究センター、医学部にわたる研究者よる組織で、研究セミナや研究情報の交換が活発に行われました。

この研究活動から、より実態に即した研究組織案が練られ、それに基づき吉川前総長に、工学系研究科、理学系研究科、経済学研究科、生産技術研究所、人文社会系研究科より、設立の要望書が提出されました。また、「地理情報科学」の内容についてもさらに議論が深められ、より高く広い視野の学問を目指して「空間情報科学」を標榜するに至りました。

支援運動は、東京大学外でも国内外に渡って広く展開されました。1997年には、「地理情報システム学会」、「日本地理学会」、「応用地域学会」、「都市住宅学会」の学会をはじめ、関連する民間団体である「国土空間データ基盤推進協議会」、「AM/FMインターナショナル日本」、さらには海外の研究機関である「国立地理情報分析センター」(米国)、「地域研究所」(英国)、「高等空間分析センター」(英国)より、(旧)文部省に設立要望書が提出されました。

おりしも、世界では国際標準機構(ISO)が空間データ標準化策定を進め、日本では政府が国土空間データ基盤整備計画の実施をはじめ、また学内においては、蓮実総長をはじめ全学的な賛同と事務局の支援を受けるなど、「空間情報科学研究センター」設立の機運が熟しました。これを受けて、東京大学は学内の共同利用施設として1997年に(旧)文部省へ「空間情報科学研究センター」の概算要求をいたしました。(旧)文部省には深いご理解をいただきましたが、財政状況の一番厳しき折、大変なお骨折りをいただきました。

以上のような10年の長きに渡る多くの皆様方の努力が実り、1998年4月9日、めでたくセンターが設立となりました。振り返って見れば、センター設立には、このように実に多くの方々にご努力、ご支援をいただきました。ここに深くお礼を申し上げる次第です。

この後、岡部篤行センター長(当時)を中心に全国の研究者への支援サービスをさらに一層拡充すべく努力をして参りました。その結果、2004年夏に文科省の科学技術学術審議会において暫定的に全国共同利用施設として活動することを認めて頂き、2005年夏には正式な全国共同利用施設としての活動も許可されました。この際にも、拠点大学を中心とした研究者の方々の支援、GIS学会など関連諸学会からの要望などをいただき、それが大変大きな力となりました。今後とも、空間情報科学の創成・深化・普及に一層努力致しますので、引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。

歴代の正副センター長

センター長

岡部 篤行 (1998.04.09-2005.03.31)

柴崎 亮介 (2005.04.01-2010.03.31)

浅見 泰司 (2010.04.01-2014.03.31)

小口 高 (2014.04.01-2018.03.31)

瀬崎 薫 (2018.04.01-2024.03.31)

関本 義秀 (2024.04.01-現在)

副センター長

浅見 泰司 (2005.04.01-2010.03.31)

小口 高 (2010.04.01-2014.03.31)

高橋 孝明 (2014.04.01-2015.03.31)

瀬崎 薫 (2015.04.01-2018.03.31)

高橋 孝明 (2018.04.01-2022.03.01)

関本 義秀 (2022.04.01-2024.03.31)

山田 育穂 (2024.05.01-現在)